うつ病に悩み苦しむ生活も、長く続くと「どうやって治そう」ではなく、不思議と「どうやって上手く付き合おう」と考えるようになってきます。

心療内科・メンタルクリニックに通院しながら認知行動療法を受けたりもしましたが、やっぱり日頃から自分の考え方を見つめ直したり、自分の過去や性格と向き合うことが重要だと思うのです。

うつ病や適応障害に苦しむ人は、育ってきた環境や物事の捉え方に原因がある可能性が高いのです。

筆者「きつね」も「アダルトチルドレンではないか?」と精神科医に伝えられた過去があります。

家族を始めとして友人や職場の人間関係に悩むことも多いのですが、それもアダルトチルドレンの特徴と解釈することで向き合うこともできるようになりました。

自分を知ること、自分と向き合う努力をすることが、あなたの人生を良くするきっかけになると思います。

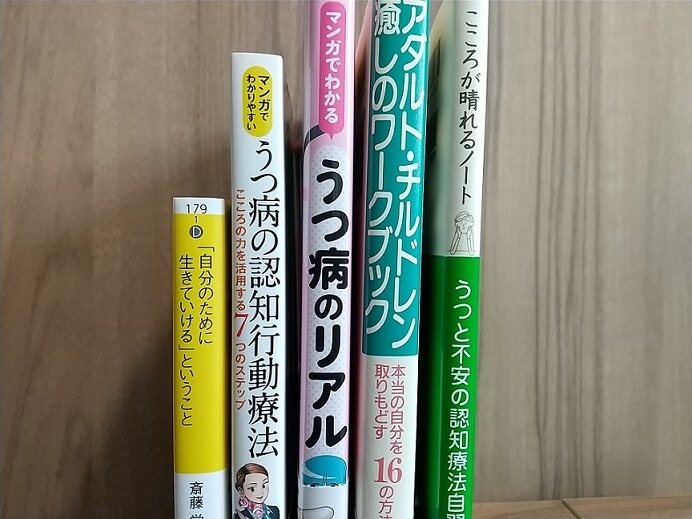

今回は筆者「きつね」が実際に読んできたうつ病やアダルトチルドレンに関する本やマンガの中で、特にオススメできる本とマンガを紹介します。

もちろん筆者「きつね」とあなたの歩んできた人生は違うので、あなたにとって必ずしもプラスになるとは限りません。

それでも、少しは役に立てれば嬉しいと思いながら記事を書こうと思います。

マンガでわかるうつ病のリアル

まずは簡単に読めるマンガ形式から紹介します。

『マンガでわかるうつ病のリアル』で、うつ病のリアルな生活を知ることができます。

自分以外のうつ病患者の生活を知ることで、あなたの抱える悩みや不安が特別なものではないと感じることができるでしょう。

精神疾患を変に悪いものだと捉えないでほしいのです。

誰しもが罹る可能性もあるもので、うつ病になったとしても生きていくことを諦めないでほしいのです。

そのきっかけになる1冊が『マンガでわかるうつ病のリアル』だと思います。

マンガでわかりやすい うつ病の認知行動療法

『マンガでわかりやすい うつ病の認知行動療法―こころの力を活用する7つのステップ』もマンガで学べる1冊です。

このマンガは仕事で悩む主人公の「ひかり」が認知行動療法を通じて、現実と向き合う考え方を身に付けていきます。

うつ病の実態を知るというよりも、うつ病や適応障害との付き合い方を知るためのマンガになっています。

「自分のために生きていける」ということ

『「自分のために生きていける」ということ』は認知行動療法のカウンセリングを受けたとき、カウンセラーにオススメされた本です。

アダルトチルドレンとして育ってきたと自覚していたり、育ってきた家庭環境や親との関係性に疑問や違和感を感じているのなら読んで後悔はしないでしょう。

他人のために自分を偽ったり犠牲にして生きてきたアダルトチルドレンが、社会の目や他人の望みというパワーゲームから離れ「自分のために生きていける」ことに気付くための1冊です。

アダルト・チルドレン 癒しのワークブック

ワークブック形式で自分の過去や家族関係と向き合う『アダルト・チルドレン 癒しのワークブック―本当の自分を取りもどす16の方法』もアダルトチルドレンにはオススメです。

過去と向き合い、現在の自分を癒してあげて、新しい自分と出会うためのワークブックになっています。

この1冊を通して、社会や他人のために生きてきた自分に別れを告げられると思います。

実際にワークブックをやるのは結構な精神力と時間を要するので、余裕がなければ目次を眺めるだけでも大丈夫です。

手元に置いて、気力が満ちたときにあなたのペースで進めていけば良いんですから。

こころが晴れるノート うつと不安の認知療法自習帳

『こころが晴れるノート うつと不安の認知療法自習帳』は既にご紹介した『マンガでわかりやすい うつ病の認知行動療法―こころの力を活用する7つのステップ』を監修されている先生によるワークブックになります。

「自動思考」と考え方の癖である「スキーマ」という認知行動療法の基礎的な考え方を学びながら、現実の社会生活に適応するための考え方や行動を身に付けていけるワークブックになっています。

こちらの本も、全てのワークを実践するには気力が必要になります。

気になるところから読んでみたり、出来るワークを1つだけでもやってみる。

これだけでも充分「こころが晴れる」きっかけを得られると思います。

うつ病と向き合うには気楽に読める本・マンガから

うつ病は投薬治療を受けると楽になることはあります。

しかし投薬治療は対症療法でしかないと思いますし、本当の治療をするために心身のバランスを整えてエネルギーを蓄えるためのサポートをしてくれる存在です。

本当の治療は考え方や環境を変えることで、あなたと社会生活との間に適したバランスを見つけていくことです。

これまでの人生で過剰に社会や人間関係に適応してきたのであれば、この機会にあなただけの生き方を見つけていきましょう。

ご紹介した本・マンガで、うつ病と向き合い、前を向いて人生を歩む人が1人でも増えることを願っています。

今日も記事を読んでくれて、ありがとうございました。

ちなみに、あなたも以下のように悩んでいませんか・・・?

「短期離職を繰り返している」

「次の職場でも長く働けるか不安」

「体調不良のせいで、思うように働けない」

あなたも、うつ病・適応障害に悩んでいるのなら、同じように苦しんだことはあると思います。

私たちのように、うつ病・適応障害と付き合いながら働く人は、普通の転職サイトや転職エージェントを使っても体調不良に理解のある職場に巡り合えるとは限りません。

うつ病・適応障害と向き合いながら、あなたに合う職場を探すには「就労移行支援事業所」の活用が有効です。

【LITALICOワークス】\ 15年以上の実績 /

doda等を運営するパーソルグループに属する「パーソルダイバース」が運営するパーソルチャレンジ・ミラトレ

![]() も就労移行支援を行っています。

も就労移行支援を行っています。