HSPという気質を自覚するその前から、家族を含む対人関係に関する自分自身の存在意義について悩むことが多かったです。

思春期に身近な人が「うつ病」と診察されていたことも重なり、自身の存在意義について悩みを抱くようになっていました。

正直な話ですが、コンサルタントという仕事をすると高ストレス状態を避けられないタイミングが必ず訪れます。

疲労が続くと「コンサルタントとしての自負」と「逃げ出したいという本音」の狭間に揺れ動き、辛くなるときはあります。

それでも現在では、心療内科にも通院して自分を受け容れ、自分と向き合うことを決めたおかげか、少しずつですが自殺を考える機会は減っています。

年に1度あるかないか位でしょうか。

そして考えたとしても、家の中で「辛いな。どうしようかな。」と考える程度です。

本気で考えていたときは「どう自殺するのが良いのか」を考えていましたから、軽いものです。

そのような経験からも、この国の中で同じような苦しみを抱く人が少しでも減っていけば良いと思っています。

自分に何ができるのか、そもそも誰かの為に何かできる状態に自分がいるのか、といった点も怪しいですが、まずは事実を直視することから始めたいと思います。

2019年の国内自殺者数は約2万人

2019年の日本国内の自殺者数は約2万人。

毎年2万人の方が自ら命を絶つ状況を受け止める所から始めたいと思います。

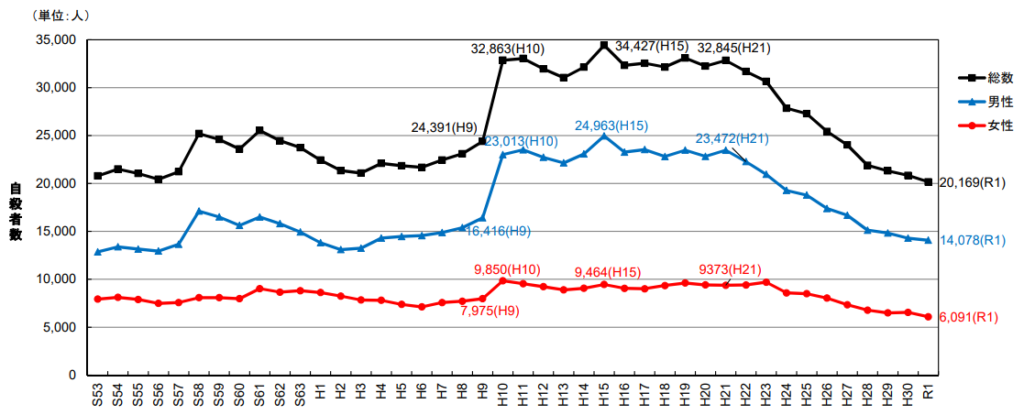

厚生労働省自殺対策推進室が作成した2020年3月公表の「令和元年中における自殺の状況」という資料によると、ここ10年で自殺者数は減少していっています。

出展:令和元年中における自殺の状況

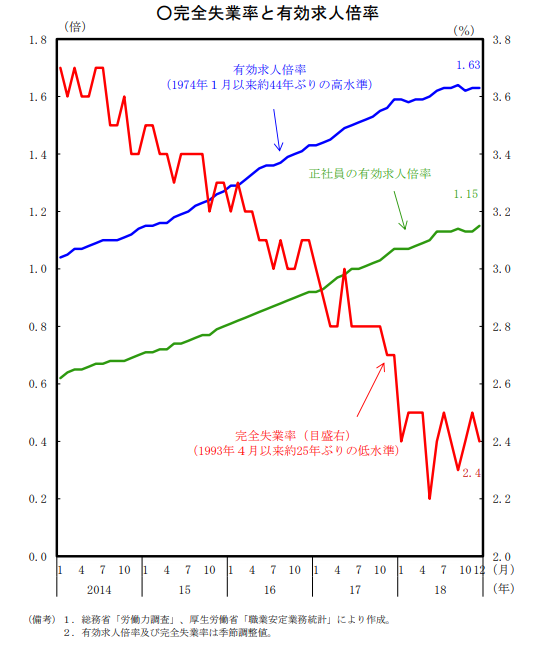

この減少傾向の理由としては、2010年頃からの景気回復(有効求人倍率の増加や失業率の低下)があるでしょう。

また、国や自治体が積極的な自殺対策を実施したことによる一定の成果とも思われます。

国内の月別自殺傾向

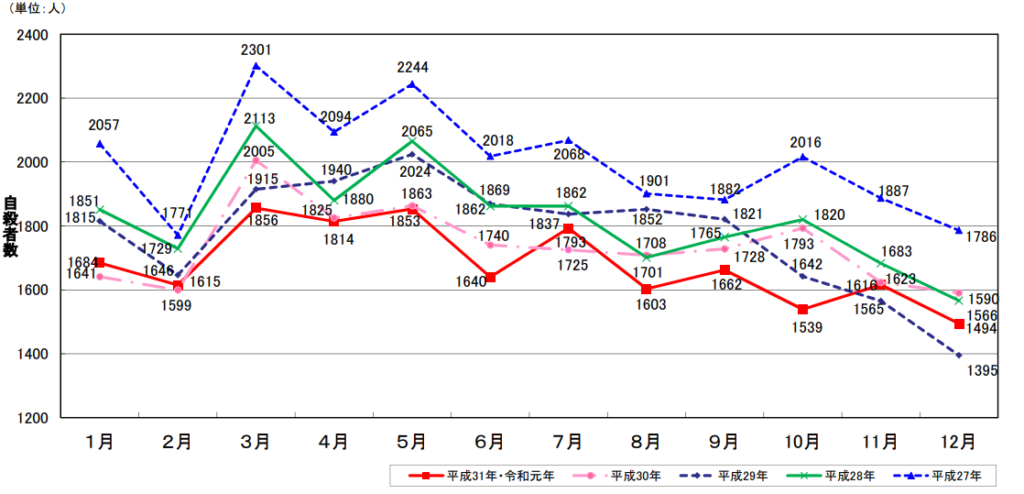

月別の自殺者数では、年度の節目である「3月」をピークに、5月病という新しい環境適応への疲れが現れる「5月」までが比較的に自殺者数の多い月となっています。

出展:令和元年中における自殺の状況

この傾向から考えるに、3~6月に自殺対策ホットライン等での対応に力を入れるという水際対策も必要です。

しかし、「新しい環境への適応力を向上させていくこと」、またその前段階として「自らに適した環境を見つける力・創出する力を身に付けること」を予防策として取り組んでいく必要があると考えます。

具体的には、学生向けであれば早期のライフプランニングやキャリアカウンセリングを行う制度・サービスの充実が考えられるでしょう。

もしくは、自身のコミュニケーション傾向や自己認知に関する授業を行うのも良いかもしれません。

「コンピューターによる認知行動療法」に期待

このような状況にITを活用した「メンタルヘルステック」という分野が勃興しています。

「STOPit」という匿名相談アプリが「いじめ対策」アプリとして日経で記事になっていたりしますが、この分野は日本ではまだまだ浸透していません。

上記は水際対策として有効だと思いますが、私は認知行動療法(ものごとの捉え方やものの見方という自分の認知に働きかけて、問題に対処していく為の療法)を予防的に受けられる社会が来れば良いと思っています。

様々なアプリやサービスが今後増えていくと思いますが、中でもCCBT(Computerized Cognitive Behaviour Therapy)という「コンピューターによる認知行動療法」 を扱うサービスやアプリが市民権を得ていくことを私は期待しています。

認知行動療法を受ける際のハードルが下がることで、少しでも苦しむ人が減って幸せな生活を送れる社会、前向きに働ける人で溢れる世界が来てほしいです。

SELFを使った感想はこちらの記事でまとめています!

うつ病を抱えながら仕事を続けるためのサービス

CCBTではないですが、うつ病を抱えながらも働きたい(働かざるを得ない)方に知って頂きたいサービスがあります。

もちろん、可能であるなら休職や離職をして、しっかりと治療をすることが望ましいです。

しかし、家計を支える立場にある方や様々な事情を抱える方もいらっしゃるでしょう。

そのような方に知っていただきたい就労支援サービスです。

ぜひとも、辛い感情を抱え込まずに専門の就労支援サービスをご活用ください。

ちなみに、あなたも以下のように悩んでいませんか・・・?

「短期離職を繰り返している」

「次の職場でも長く働けるか不安」

「体調不良のせいで、思うように働けない」

あなたも、うつ病・適応障害に悩んでいるのなら、同じように苦しんだことはあると思います。

私たちのように、うつ病・適応障害と付き合いながら働く人は、普通の転職サイトや転職エージェントを使っても体調不良に理解のある職場に巡り合えるとは限りません。

うつ病・適応障害と向き合いながら、あなたに合う職場を探すには「就労移行支援事業所」の活用が有効です。

【LITALICOワークス】\ 15年以上の実績 /

doda等を運営するパーソルグループに属する「パーソルダイバース」が運営するパーソルチャレンジ・ミラトレ

![]() も就労移行支援を行っています。

も就労移行支援を行っています。